Les sentiers décrits dans cet article permettent aux promeneurs intéressés de voir des vestiges des lignes de chemin de fer du 19e siècle entre Uzès et Alès. Ces vestiges sont nombreux et continue de servir : les emprises deviennent des axes routiers, les viaducs et les tunnels résistent, les entrepôts servent encore aux artisans et les gares revivent comme maisons privées.

Trois voies de chemin de fer traversaient le district de l’Uzège à partir du 19e siècle. Ce sont :

- Une ligne de Beaucaire au Martinet. Celle-ci a été construite pour transporter du charbon de la vallée de l’Auzonnet vers le port du Rhône à Beaucaire. Autorisée en 1875, deux tronçons de la ligne œuvrent en 1880 : un premier d’Uzès à Remoulins et un second du Martinet aux Fumades. Ces tronçons pouvaient déjà servir d’embranchements à des services existants. En 1883, les sections manquantes ont complété la ligne qui transportait alors du fret, le charbon et des passagers.

- Le trafic voyageurs a été suspendu en 1938 et les différentes sections ont été progressivement fermées jusqu’en 2006. En 2018, après la confirmation administrative de la fermeture, plusieurs sections de la ligne – notamment de Beaucaire à Uzès – ont été aménagées en pistes cyclables et piétonnes. Les sections de cette ligne explorées dans les itinéraires pédestres suivants, toutes à l’ouest d’Uzès, n’ont pas été réhabilitées.

- Les ouvrages importants de génie civile du 19e siècle, encore visibles le long de l’emprise, comprennent les viaducs et les grands ponts pour piétons d’Euzet, et le tunnel ferroviaire de 400 m à Celas, tous deux visités par les itinéraires de randonnée ci-dessous.

- Une ligne de Laudun-L’Ardoise à Alès : Contrairement aux 2 autres lignes, toutes deux accordées à l’opérateur ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée, cette concession a été accordée à l’entreprise ARM (Alais-Rhône-Méditerranée). En principe, il s’agissait de concurrencer l’exploitation du PLM en transportant des marchandises vers le Rhône par un itinéraire alternatif plus rapide.

- Mais la logique commercial parait douteuse sachant que le terminus à Alès était en ville loin des mines de charbon. Et, bien que se terminant près de la gare PLM d’Alès, la ligne n’a pas été interconnectée avec les voies PLM. Après différentes péripéties, la ligne passe aux mains de la PLM, la grande gare de Conilhères est démolie et les dessertes ferment : les passagers en 1938 et le fret en 1954.

- Lors de la réfection de la route départementale entre Bagnols et Alès vers 1968, l’on a choisi d’emprunter l’ancienne emprise de la voie ferré. La section de la route de Seynes à Brouzet, passant sous les falaises de Seynes, suit donc l’ancienne emprise. D’autres vestiges visibles incluent la gare de Saint-Laurent-la-Vernède – aujourd’hui une maison privée.

- Une ligne de 18,9 km de la gare d’Uzès à Nozières reliant Uzès à l’axe principal des Cévennes (Nîmes par Alès à Clermont-Ferrand). Autorisée en 1875, la desserte des passagers a été ouverte en 1883. La ligne étant fermée aux passagers dès 1930 et inusitée, les rails ont été récupérés et fondus pendant la seconde guerre mondiale. La fermeture précoce de cette ligne suggère qu’elle n’a jamais été rentable.

- Les principaux travaux d’ingénierie comprenaient un viaduc traversant la route entre Uzès et Arpaillargues et un pont sur le Gardon près de Moussac. Les fondations du pont de Moussac ont été réutilisées à la fin du XXe siècle pour construire un nouveau pont routier sur le Gardon.

gare d’Uzès

rénovation d’un ancien bâtiment ferroviaire

horloge sur la gare d’Uzès

gare de Montaren

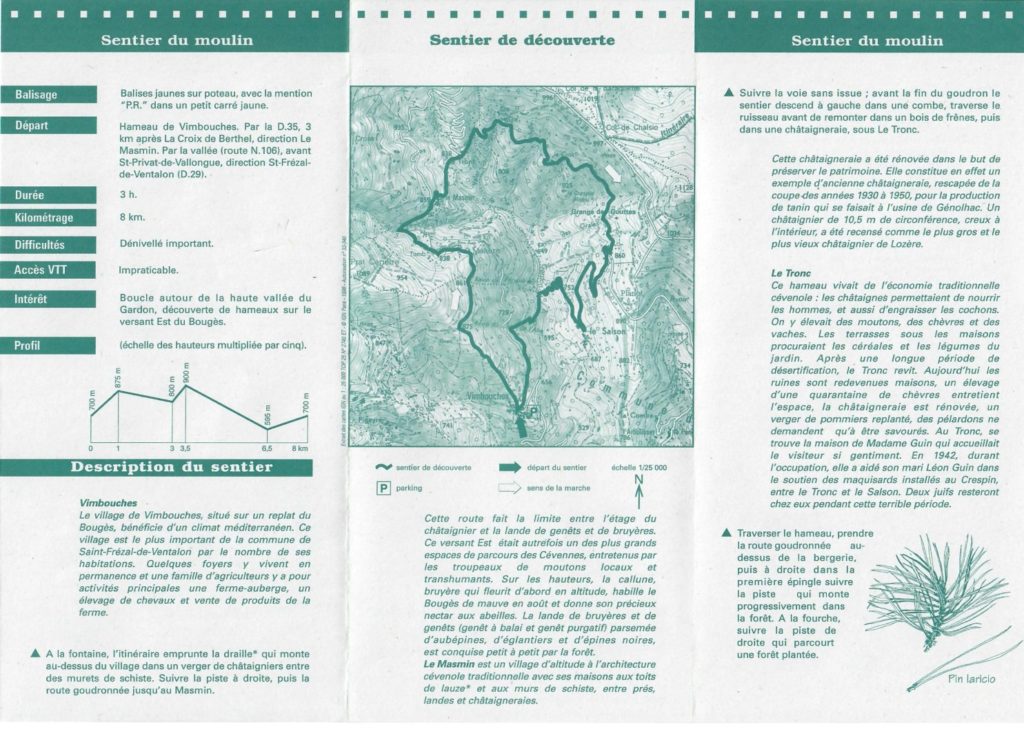

La carte interactive ci-dessous indique l’emprise approximative de ces 3 lignes à l’ouest d’Uzès. A noter que les profils altimétriques ne tiennent pas correctement compte de l’altitude des voies dans les tunnels et sur les viaducs.

Les emprises

Portion de la ligne Laudun – Alès

Voie complète entre Uzès et Nozières

Portion de la ligne Beaucaire-Le Martinet

Les chemins de randonnée

Exploration de la ligne Beaucaire – Le Martinet :

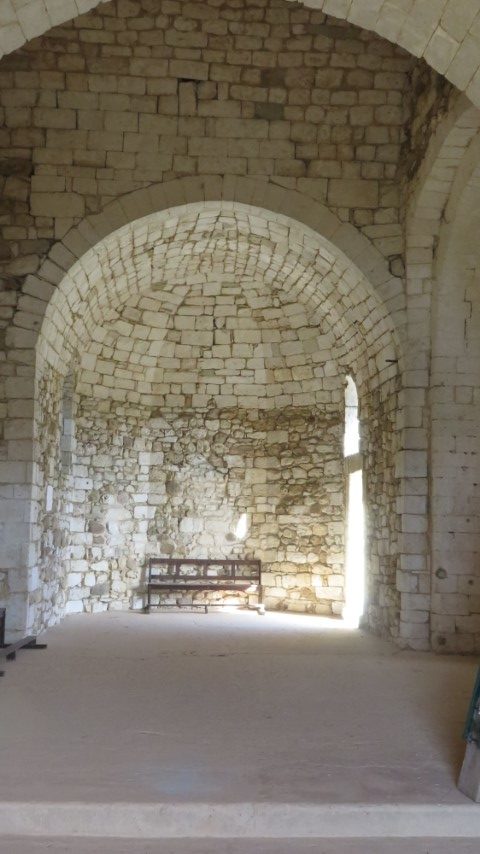

Ces 3 circuits pédestres explorent des tronçons de la ligne de Beaucaire au Martinet. A l’ouest d’Uzès, la ligne traverse Montaren, Serviers, Foissac, Saint-Maurice, Euzet et Saint Just. Les ouvrages les plus importants sont les viaducs d’Euzet et le tunnel de Celas. Le sentier de randonnée de la Bouscarasse suit l’ancien tracé ferroviaire sur plusieurs kilomètres à travers une forêt humide où il est possible d’observer les nombreuses tranchées et remblais nécessaires pour traverser la zone. Le tunnel de Celas est praticable à pied (confirmée en 2021) mais la faible luminosité nécessite l’utilisation d’une lampe de poche ou frontale.

Sur le viaduc

viaduc du Trouvadou

pont piétonnier

viaduc du Trouvadou

Exploration de la ligne d’Uzès à Nozières

La boucle ci-dessous commence au hameau d’Aureillac et après avoir traversé la forêt du serre d’Arpaillargues, atteint une passerelle au-dessus d’une profonde tranchée. Plus loin sur ce circuit, il est possible de voir un viaduc important au-dessus de la route principale Uzès-Arpaillargues (légèrement hors itinéraire). Le viaduc et la tranchée profonde qui la précède ont permis à la voie ferrée de grimper par une pente uniforme entre la gare d’Uzès et les (relatives) hauteurs d’Arpaillargues.

Une petite balade autour des vestiges de la ligne Laudun – Alès

Sur ce circuit, on peut observer une ancienne gare assez imposante devenue résidence privée. Tout près, la présence de plusieurs hangars semble indiquer une activité économique importante autour de la gare. A environ 2 km de cette gare, vers Saint-Laurent-la Vernède, se trouve une carrière d’ocre abandonnée. Est-ce que l’expédition d’ocres passait par la gare de Saint-Laurent ? Je n’ai pas trouvé la réponse.

Observer en marchant

Dans de nombreux cas, l’ancienne voie ferrée a été convertie en route ou en piste parfois même en piste cyclable. Les anciennes gares, reconnaissables à leur style “chemin de fer” caractéristique du 19e siècle, sont encore utilisées presque partout comme habitations privées. Outre les gares, il y avait divers bâtiments techniques le long de ces voies – certains servaient de résidence aux gardes-barrières. Certains d’entre eux sont en ruine – un exemple est visible dans le quartier de Bouscarrasse. Les fondations des ponts ont été réutilisées pour des routes : une section importante de la D6 de Bagnols à Alès réutilise l’ancien emprise de la voie sous les falaises de Seynes. Dans d’autres cas, par exemple près de Maruéjols-les-Bois, le ballast a été enlevé et l’emprise de la voie n’est plus qu’un champs de boue. Dans certains cas, la voie ferrée passait au-dessus des routes. Pour ces petits viaducs, les culées sont souvent présentes mais le tablier du pont a disparu.

Les grands viaducs d’Euzet sont peu entretenus. Un jour, il pourra devenir impossible de passer par ces viaducs pour des raisons de sécurité. Le tunnel ferroviaire de Celas est praticable (avec une lampe de poche), mais il semble également être peu entretenu. Si une partie du toit du tunnel venait à s’effondrer, le tunnel serait certainement fermé. Le fait que ces ouvrages soient encore debout témoigne de la solidité des travaux d’ingénierie des années 1880. On se rappelle que la plupart de ces structures auraient été construites sans équipement motorisé de terrassement et de construction.

Les images présentées ont été prises en 2020 et 2021. L’auteur a parcouru ces chemins en 2021. Néanmoins un circuit de randonnée n’est jamais immuable. L’on peut fermer des pistes ou interdire des tunnels et des viaducs. L’utilisateur de ces chemins de randonnée le fait à son propre risque.